新連載|にわか雨の如く、建築に異議を申し立てる時評

その不意さ加減の面白さ、深刻さを建築の時評に。建築のここが変だ、ここがオカシイ、建築に声を上げる「驟雨異論」。 にわか雨が上がるのか、豪雨になるのか!?

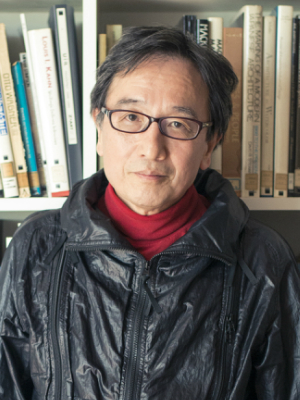

1950年生まれ。横浜国立大学大学院修士課程修了。1978年ワークショップ設立(共同主宰)、1995年architecture WORKSHOP設立主宰。横浜国立大学大学院Y-GSA教授を経て、2016年法政大学建築学科教授。代表作に「洗足の連結住棟」「HYPERMIX」など。受賞歴に、日本建築学会賞、日本建築学会作品選奨、日本建築家協会賞など。主な著書に、「TOKYO METABOLIZING」(TOTO出版)、「in-between」(ADP)、「都市のエージェントはだれなのか」(TOTO出版)「モダニズムの臨界」(NTT出版)など。

2021/3/2 新刊発売

「未来都市はムラに近似する」(著:北山恒/彰国社)

KOH KITAYAMA #1 2020.04.20

渋谷問題

「臨場 渋谷再開発工事現場」(著:真壁智治、平凡社、2020)

子供のころ、新宿の家から世田谷の等々力にあった親類の家に行くのに使ったのどかな渋谷駅が記憶にある。1966年に入学した都立戸山高校は新宿にある高校だったので渋谷に行くことはほとんどなかったが、高校の途中で中目黒に引っ越したため渋谷を経由して明治通りを走っていたトロリーバスで通学することになった。1960年代終わりころ、この渋谷・原宿・新宿の通学経路はなかなかエキサイティングで、新宿の風月堂という文化人?の集まる喫茶店、5スポットというジャズクラブ、花園神社の紅テント、渋谷のジャンジャンというライブハウス、百軒店のDIGなどに行った。大学が横浜だったので渋谷は生活の拠点ではなくなったが、何軒か行きつけの店があったし、なによりも東急と西部の商業戦略のバトルを路上演劇のように楽しんでいた。倉俣史郎の仮設ブティックや横尾忠則のポスターなど、その商業戦略に使われていても文化的エッジを感じる刺激があった。

その後、建築家となり仕掛ける側となって、渋谷でいくつかプロジェクトを経験したが、一番気に入っているのは農業用の温室を使った仮設店舗で、東急本店前にあった空地を半年だけ借りて営業した。平日はレストラン・バーだが、土曜日は若手アーティストに開放するイベント会場、そして日曜日は映像・演劇・文学・建築・アートなど表現領域の連続シンポジウムを開催していた。建築領域では伊東豊雄さんや陣内秀信さんが登壇してくれた。平日の夜は建築関係の仲間たちがよく飲みに来てくれていた。この店は「ワークショップ」と名乗っていた私たちの設計事務所で経営したのだが、少しの赤字で済んだと思うがまったく儲からなかった。当時は、新宿や渋谷という街は文化的アクテビティを投げ込むフィールドのような感覚があった。それに参加したかったのだ。大資本も小資本も異種競技のように街に混在して表現していた。こんな多様で複雑なリゾームこそが都市文化を育てるのだと思う。

久しぶりに地上を経験する渋谷は私の知っている都市空間とは異なっていた。記憶は消され、新しい街を訪ねているようだった。東横線で入ったので、グレイッシュな地下空間を、地上階を求めてしばらく彷徨い、エスカレーターに乗りスクランブルスクエアの2階に上がる。隣に透明な銀座線のホームが見え、スムーズにヒカリエに導かれる。動線が変わることで記憶されていた都市の経験は漂白される。この新しいテーマパークのような商業空間から外に出て、渋谷の坂道を歩くと昔からの街は存在している。しかし、店を見ていると、その対象とする客層は大きく異っていることがわかる。そこで都市のなかにきっぱりと階層化された空間が登場したのがわかる。

(Photo = Vadim Khromov)

|ごあいさつ

2023年度4期の建築・都市時評「驟雨異論」を予定通り配信することができました。 4期を担ってくださった小野田泰明、中島直人、寺田真理子の三氏に厚く御礼申し上げます。ご苦労様でした。 建築・都市を巡る状況は、平穏なものではありません。 民間資本による都市再開発の乱立と暴走、建築建設資材の高騰化と慢性的な人手不足、無策なまま進行する社会の高齢化と縮小化と格差化、気候変動と「with・コロナ」そしてオーバーツーリズムの波etc、克服が容易でない大きな課題が山積状態にあり、今こそもっと建築・都市へ「ここがオカシイ」と声を上げなければなりません。批評の重要さが増している。 その上からも「驟雨異論」の役割は、貴重になります。ここから声を上げてゆきましょう。 2024年度5期では 貝島桃代、難波和彦、山道拓人、各氏のレビューが登場します。 乞うご期待ください。

2024/04/18

真壁智治(雨のみちデザイン 企画・監修)

|Archives