新連載|にわか雨の如く、建築に異議を申し立てる時評

その不意さ加減の面白さ、深刻さを建築の時評に。建築のここが変だ、ここがオカシイ、建築に声を上げる「驟雨異論」。 にわか雨が上がるのか、豪雨になるのか!?

1950年生まれ。横浜国立大学大学院修士課程修了。1978年ワークショップ設立(共同主宰)、1995年architecture WORKSHOP設立主宰。横浜国立大学大学院Y-GSA教授を経て、2016年法政大学建築学科教授。代表作に「洗足の連結住棟」「HYPERMIX」など。受賞歴に、日本建築学会賞、日本建築学会作品選奨、日本建築家協会賞など。主な著書に、「TOKYO METABOLIZING」(TOTO出版)、「in-between」(ADP)、「都市のエージェントはだれなのか」(TOTO出版)「モダニズムの臨界」(NTT出版)など。

2021/3/2 新刊発売

「未来都市はムラに近似する」(著:北山恒/彰国社)

KOH KITAYAMA #2 2020.07.20

未来都市はムラに近似する

コロナウィルスによる緊急事態宣言で人気のなくなった渋谷の風景(photo=Asanagi)

日常生活批判

コロナ禍によって人間活動のレベルが急減したことで、インドではデリーからヒマラヤ山脈が見えたり、ヴェネチアでは運河の水がきれいになっている。全世界でCO2の排出量が17%削減されたそうである。グレタ・トゥンベリが望む世界は意外と簡単に実現できることがわかる。また、テレワークの経験は私たちの働き方が変わることを先験的に示している。さらに、人のコンタクトが避けられるので、人の集合形式を与えてきた建築空間や都市空間に変更が求められる。そして、市場原理主義にとって重要なインフラであるグローバルで自由な交通がパンデミックの素因となり中断される。それは、ボーダーを封鎖してローカルな社会になることを促しているようだ。

「ソーシャル・ディスタンス」という言葉がしきりに使われるようになったが、建築系の大学の初学年に教えるE.T.ホールのプロクセミックス(近接学)で使う言葉である。ヒトは縄張りの空間を持ち、見知らぬ人と近しい人では対面する距離感が異なる。空間と人間の関係こそ建築学の基本なのだ。こんなことが一般知識になったので教えやすくなった。それから、「新しい日常生活」という言葉も、これは建築系の大学院生に教えるH.ルフェーブルの「日常生活批判」につながるので、教育の場面ではその導入に使える言葉となった。私たちがあたりまえのように過ごしている日常生活、それは毎朝決められた時間に決められた働く場所に行き、決められた時間働き、家族という単位で生活する住宅に戻って寝る。そして、翌朝再び、決められた時間に決められた働く場所に行く。という反復運動の日常生活である。地域社会や都市を考察するとき、このような日常生活のリズムを批判的に観察できる視点を持つことが必要なのだ。ある日、突然この日常生活に疑問をもつことで、社会空間は意外と簡単に変容するかもしれない。そんな気づきの契機がコロナ禍にあるように思える。

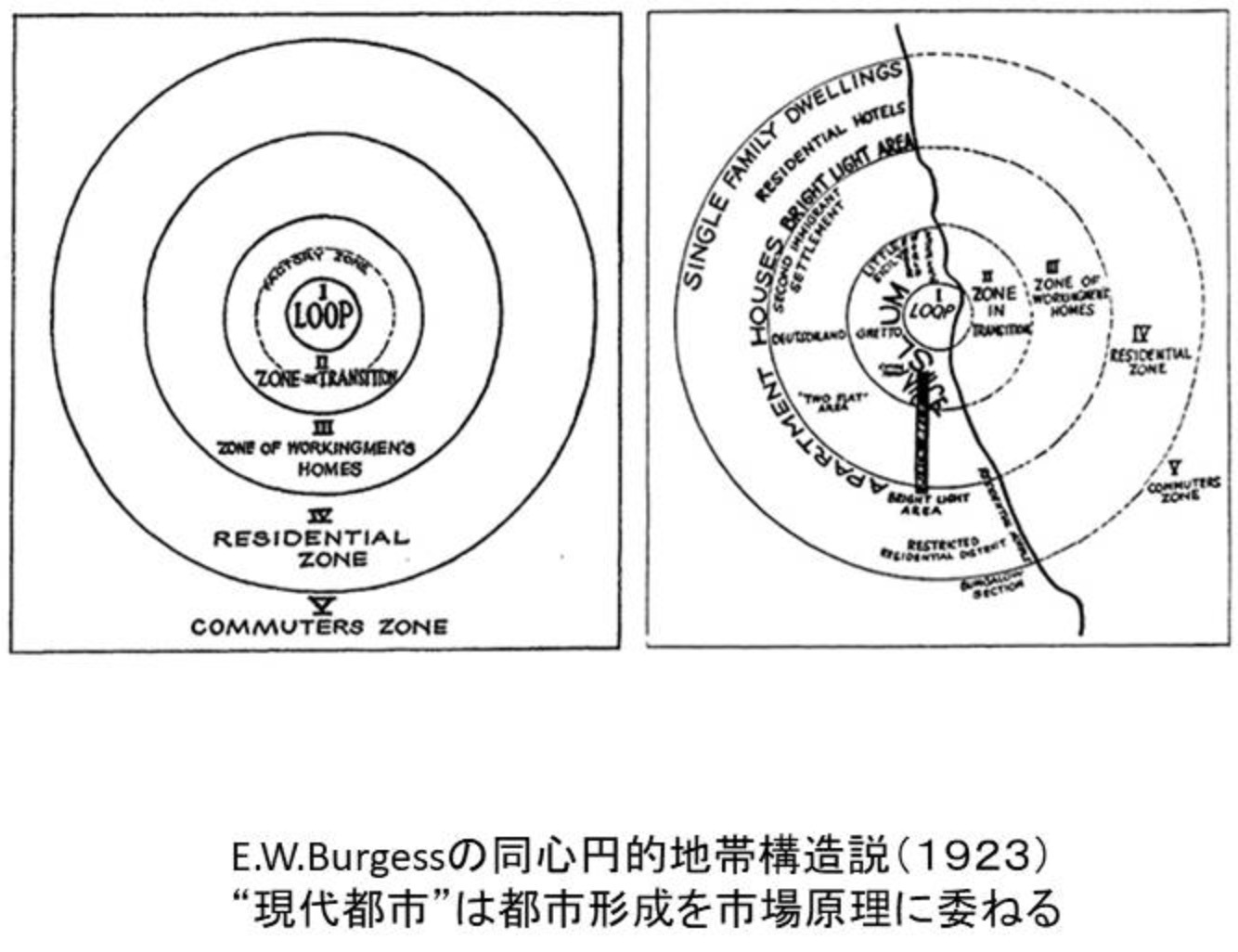

シカゴモデル

都市の中心部に業務中心地区があり、それを囲むようにループ状の鉄道を設け、そこから放射状に通勤電車を走らせ沿線開発を行う、という「 現代都市モデル」は 19世紀末のシカゴで発明された。エレベーター付きのオフィスビルという不動産商品はシカゴで初めて作られ、それを建築史では「 シカゴ派」と呼ぶ。そして、有名な フランク・ロイド・ライトの住宅はオークパークというシカゴの郊外分譲住宅地にあるのだが、ライトの住宅は当時の新しい「日常生活」、それは専業主婦のいる独立家族の「日常生活」を支える住宅形式(タイポロジー)の発明だった。シカゴから始まる「現代都市モデル」はこの日常生活を支える都市構造として 100余年程この世界を席巻してきた。資本主義社会を運営していくにはこの都市構造が最適解となるようである。そのため、この 100年程で世界の都市はどこでも同じ「ジェネリック」な都市風景になっている。さらに日本は 75年ほど前にアメリカ軍によって都市をきれいに焼き払われたために、いち早くこの都市構造に変容することができた。そのおかげで、 1950年代半ばから始まる高度経済成長を支えることができている。

渋谷再開発は、放射状に通勤電車を走らせ沿線開発をおこない「現代都市モデル」を支えた電鉄会社が事業主体となる巨大再開発事業である。人口拡大期に郊外開発を行い往復運動の日常生活を支えるインフラをつくった電鉄会社だが、人口減少社会のなかでは主たる収入源である運賃収入は先細りになる。そこで、人が集まる都心の駅という圧倒的な商業立地を使って、そこに集積するマーケットを吸い上げようという事業モデルが開発されている。そのため駅周辺の小資本の商業やオフィスビルは一方向の影響を受けることになる。かつての渋谷は複数の大資本と小資本が対等に競い合うフィールドのような場であったのだが、この街は階層化されのっぺりした街になってしまった。それが「渋谷問題」のひとつなのだ。

現代都市の大転換

東京都港区芝浦エリア(photo = Richard Iwaki)

21世紀の初頭、金融資本主義の暴走による問題が顕在化し、資本主義の終焉が現実味をもって語られるなか、日本では人口がピークを打ち急激な人口減少社会を迎えている。明治維新による近代化以降 150年余、拡張拡大を求めてきたこの社会は新しい制度設計が必要とされている。しかし、国は 都市再生特別措置法( 2002年)、 国家戦略特区( 2013年)など、さらに都市の経済活動を活性させる施策を設け、渋谷再開発などの都市内の巨大再開発や 100mを超える高層タワーマンションが建てられる法的根拠を与えている。このような本来は対称の位置にある政治と経済がコーポラティズム(政治と経済の癒着)によって、都市を短期的利益を最大化させるための使い勝手の良い市場としているのだ。そのために、この 20年程で都市風景を大きく変容させている。事態は大きく急カーブしているのにそれをドライブする社会制度が対応していないので、人々は社会という乗り物から振り落とされそうになっている。現代は拡張拡大ではなく縮減する社会に向けた制度設計が要求されているのだ。それが、このコロナ禍によって後戻りできない現実に向かい合っていることを明らかにされたようである。「新しい日常生活」という新しい社会制度が目の前に開かれている。面白いことにこれは国家がつくる制度ではなく、私達の日常生活のなかで必要とされ、人々のなかから立ち現れる社会制度のようである。コロナ禍を受けて、自発的に始まる「新しい日常生活」があるとすれば、それはどのようなものであろうか。

新しいあたりまえの発見

まずは働くということ、通勤電車に乗って毎日決まった時間に決まった場所に働きに行くという抑圧から解放されたい。窓の開けられない高層のオフィスビルで、しかも、大きいワンフロアで共時的に働くなんてことはできるだけ避けたい。だから最初に消えるのはカーテンウォールでラッピングされた高層オフィスビルではないか。どんなに働く場所のアメニティを飾りたてても、今回のテレワークを経験した者は皆、そこが労働の収容所であることに気づいている。そして同時に、寝るためだけの寝室にLDKが付いた商品化住宅、これも都市労働者の生活収容所でしかない。そして、さらに通勤電車のインフラで構成されたこの都市は、このような「日常生活」を人々に強制する巨大な空間装置のように見えてくる。「新しい日常生活」はこんな労働から解放された「活動的生」を求めているのではないか。集積ではなく離散という概念をもつ「新しい日常生活」では社会空間に大きな変更が求められている。都市は集積することを止め、急速にローカルなネットワークに変容するのかもしれない。その時は経済活動の結果として生まれる都市風景は終焉し、もっと地域的な生活を支える空間が求められる。社会は経済活動を支える“都市”ではなく、生活を支える“ムラ”を求めている。

「空間」というものは、それを経験することで人々の行動が規制されるため、制度を実体化する社会装置といえるのだが、その社会制度が変わるとすれば、空間を扱う建築家の社会的役割は変わらざるを得ない。拡張拡大の社会で必要とされた、建築家、都市計画家たちの仕事は、人々を空間によってコントロールし空間を商品化することであったが、これから求められる役割は生活を支える地域社会そのものを指し示す空間を生み出すことになる。それは権力側の制度設計ではなく、生活から生み出される制度を空間化する創造行為である。建築設計の職能が大きく変更している。単体のオブジェクトをデザインする商品設計の巧拙ではなく、人々の生活の場や地域社会そのものをデザインすることにその主題は移行する。新しい日常生活に対応する都市モデルは確実に登場し、その都市を構成する全く新しい建築のタイポロジーがプロト・タイポロジーとして発見されるだろう。

外部のオープンスペース

根津神社の表参道・藍染大通りは、毎週日曜日は歩行者天国として子どもたちの遊び場に開放されている(photo = 栗生はるか )

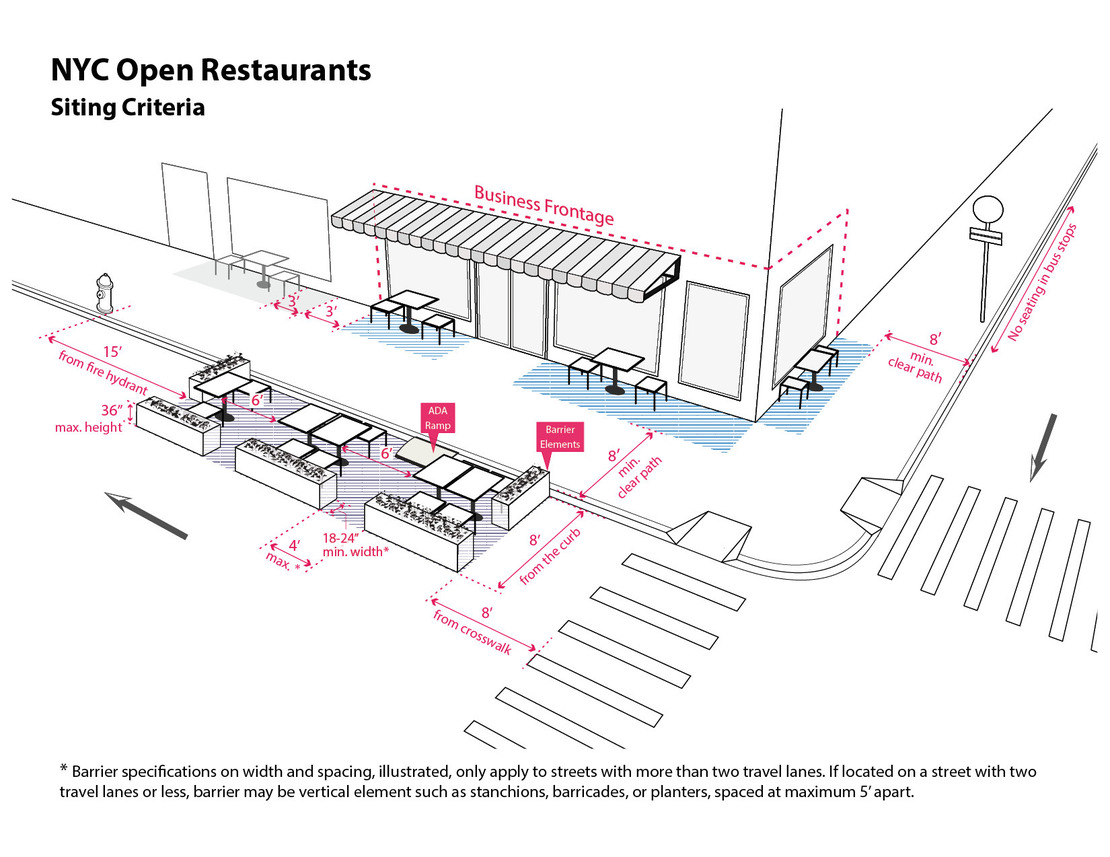

まずは、商店街の道路から車を排除して道空間という外部空間を人々で領有できないか。そこを離散的に楽しめるオープンエアのカフェ、レストラン、マーケットに転換できないか、と思う。とは言っても、未だに原子力発電を持続可能と信じ、石炭火力発電技術を国外に輸出しようと企み、カジノを中心とした都市開発、リニア新幹線を国策事業だと考えているような現政権では未来はやってこないだろう。

ニューヨーク市運輸局による路面飲食店による歩道・道路上への座席設置を臨時的に認めた「Open Restrants」プログラムのガイドライン図(photo = NYC DOT)

|ごあいさつ

2023年度4期の建築・都市時評「驟雨異論」を予定通り配信することができました。 4期を担ってくださった小野田泰明、中島直人、寺田真理子の三氏に厚く御礼申し上げます。ご苦労様でした。 建築・都市を巡る状況は、平穏なものではありません。 民間資本による都市再開発の乱立と暴走、建築建設資材の高騰化と慢性的な人手不足、無策なまま進行する社会の高齢化と縮小化と格差化、気候変動と「with・コロナ」そしてオーバーツーリズムの波etc、克服が容易でない大きな課題が山積状態にあり、今こそもっと建築・都市へ「ここがオカシイ」と声を上げなければなりません。批評の重要さが増している。 その上からも「驟雨異論」の役割は、貴重になります。ここから声を上げてゆきましょう。 2024年度5期では 貝島桃代、難波和彦、山道拓人、各氏のレビューが登場します。 乞うご期待ください。

2024/04/18

真壁智治(雨のみちデザイン 企画・監修)

|Archives